個人事業主は、法人やそこで働く会社員とよく比較されます。

比較の一つに社会保険がありますが、個人事業主と法人とでは具体的にどのような違いがあるのでしょうか?

個人事業主になったときに混乱しないためにも、この点を把握しておく必要があります。

今回は、個人事業主と法人会社員とで社会保険がどう違うのか解説します。

社会保険とは?

日本には、国民が安心して安定した生活を送ることができるよう、セーフティネットが用意されています。それが、社会保険制度です。

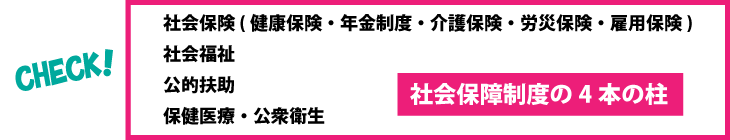

社会保険制度には、大きく分けて社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生の4つの柱があります。

この4つが、国民の生活を支えていくのです。

社会保険は、健康保険と年金制度、介護保険、労災保険、雇用保険からなります。

健康保険は、けがや病気などになった時、安心して医療を受けられるようその費用の一部を負担してくれるというもので、国民健康保険や、協会けんぽの健康保険などがこれに該当します。

老齢や障害、死亡によって所得が減少した際にそれを補填し、障害者や高齢者、遺族の生活を保障する制度は、年金制度です。

一定の条件を満たすと、それから生涯にわたって一定の金額を受け取ることができ、生活の助けとなってくれるのです。

高齢となって要介護の状態となってしまった人を、社会全体で支援するのが介護保険です。

40歳以上になると加入することになり、介護保険料を納めることになります。

社会福祉は、主に高齢者や障害者が社会生活を円滑に営むためのサポートとして、在宅サービスや施設サービスを提供するものをいいます。

しかし、それ以外にも社会保険の大枠には含まれているのです。

例えば、児童を健全に育成し、また子育てを支援する児童福祉も含まれます。

また、経済的・社会的に不安定な立場となりやすい母子家庭や寡婦に対しても、母子・寡婦福祉として支援しています。

公的扶助は、主に生活保護制度のことを言います。

生活に困窮する国民が、最低限度の生活ができるよう保障するとともに自立を助けようという制度のことで、それに伴い生活福祉資金を貸し付ける制度もあります。

国民が健康に生活できるようにするのは、保健医療・公衆衛生という制度です。

医療保険と混同しがちですが、保健医療は医療そのものを医師などの医療従事者、および病院が提供する制度そのものや、疾病予防などの保健事業、母子の健康を守る母子保健などです。

個人事業主と法人会社員の違い

このように、日本では国民の生活を守るために社会保険制度が整えられています。

これらのうち、個人事業主と法人会社員で違いがあるのは社会保険、その中でも健康保険と年金制度です。

また、労働保険に分類される雇用保険や労災などは、個人事業主には基本的に関係ありません。

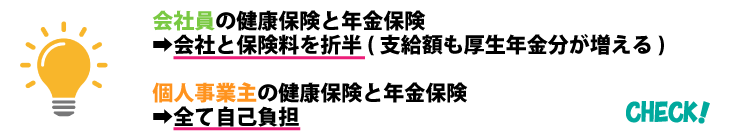

医療保険、もしくは健康保険の大きな違いは、法人会社員であれば保険料を会社と折半して納めるのに対し、個人事業主の場合は全額自分で負担する必要があるという点です。

また、加入する保険にも違いがあります。

法人会社員の場合、協会けんぽや共済組合など、会社が定めた団体の保険に加入します。

しかし、個人事業主の場合は国民健康保険、もしくは会社員時代に加入していた保険の任意継続などを選ぶことができます。

年金制度においては、個人事業主であれば全額自己負担で納めることになりますが、法人会社員はやはり会社と折半で納めることになります。

そして、会社員は国民年金に加えて厚生年金にも加入することになるため、保険料は高額ですが受給できる金額も大きくなるのです。

まとめ

個人事業主と法人会社員では、社会保険の中でも社会保険に違いがあります。

基本的に、法人会社員の場合は保険料を会社と折半で支払うのですが、個人事業主は全額自分で納める必要があるのです。

また、年金については個人事業主の場合、通常は国民年金に加入することになります。

しかし、将来もらえる金額を増やしたい場合は、国民年金基金に加入するなどの方法があります。

個人事業主が安心して老後を過ごすためにも、より多くの金額をもらえるようにしたい、という場合には、国民年金基金への加入なども考慮してみると良いでしょう。

一般社団法人全日本ビジネスマーケティング協会

〒 104-0061

東京都中央区銀座一丁目22番11号

銀座大竹ビジデンス2階