フリーランス・個人事業主の方向け、

お得な社会保険をお存じですか?

税理士事務所からの強力なバックアップを受け、専属のコンサルタントが対応いたします。

お得に入れる社会保険で、

年間100万円以上削減となる方も!

以下の無料診断LINEよりお問い合わせください。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

個人事業主やフリーランスの悩みに

1、毎月の国民健康保険が高い。。

2、扶養する家族いて、負担が大きい。。

3、国民年金だけだと、将来の受給額少ないのでは。。

なぜなら、

1、国民健康保険は、市区町村それぞれで計算方法や料率が異なり、おおよそ1.5~2倍の差額(年収によって異なる)が出てくる。特に、高い自治体の場合、民間の健康保険組合と比較するとおおよそ3倍の差が出る場合もある。

2、国民健康保険料は所得税や住民税とは異なり、 扶養控除や社会保険料控除が認められず、 扶養人数1人ずつに、年金と保険料がかかってくるため、人数が多いほど高くなる。

3、厚生年金に加入している人は、国民年金(基礎年金)と厚生年金保険の受給があるが、厚生年金のみの人は、国民年金のみとなる。

上記の悩みをビジネスマーケティング協会がサポートすることで解決!

どんな方がお得になる?

個人事業主や業務委託などで所得を得ている。

前年度の収入が200万以上ある(扶養家族がいる方は、もっと低くても可能)

活用例

| 職業:飲食店オーナー | 職業:フリーランス |

|---|---|

|

居住:

加入後、厚生年金と社会保険の毎月の負担額が38000円で |

居住:大阪市

加入後、社会保険と厚生年金の毎月の負担額が35000円で |

サポートの流れ

- 無料診断(以下のフォームから無料診断をしていただきます。)

- スタッフからのご説明

- 診断結果OKの方にはzoomでサービス内容の説明

- 弊社からお送りするフォームを入力をしていただきまして、手続きは完了です。

年収500万円の会社員が支払う社会保険料と税金

会社員と個人事業主では、同じ年収でも社会保険料や税金などの額は異なります。

会社員の場合、どのくらい支払うことになるのでしょうか?

年収500万円の会社員を例にとって、社会保険料や税金などの金額を計算してみましょう。

会社員の場合の、支払う金額について解説します。

社会保険料はどのくらい?

会社員の場合、社会保険料として支払うものは健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料です。

なお、労災保険の保険料は会社が全額負担することになっています。

健康保険料については、会社でまとめて加入することになります。

また、その際の保険料は、会社と折半で支払うことになるため、実質的には半分の料率となります。

協会けんぽを例として計算すると、まず基準となるのは標準報酬月額です。

会社所在地が東京都の場合、年収500万円であれば、1カ月の標準報酬は410,000円となります。

そして、保険料率は医療分と後期高齢者の医療費支援分との合計で、9.81%です。

その保険料率を、会社と折半します。

つまり、半分となり、それを12カ月分合計したものが健康保険料となります。

なお、今回は簡略化のために省略していますが、賞与がある場合は上限額が定められているため、計算する際は注意してください。

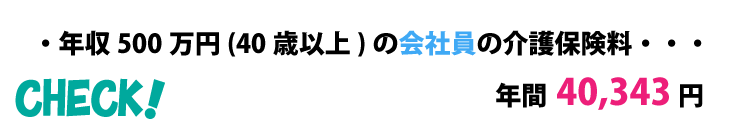

上記の計算では、410,000円×9.81%÷2×12カ月となり、年間の健康保険料は241,326円です。40歳以上の方は、これに介護保険料が加わります。

介護保険の保険料率は、1.64%となっています。

これも会社との折半となるため、実際にはこの半分です。

それが、12カ月分かかります。

そうなると、標準報酬月額が410,000円であれば、介護保険料は年間で40,343円となります。

合計の健康保険料は281,669円となり、1月当たり23,472円支払うことになります。

厚生年金も、会社と折半で支払うことになります。

厚生年金保険料率は18.3%で、これを標準報酬月額にかけたものが1月当たりの保険料です。

年間の保険料は、410,000円に18.3%をかけて半分にしたものに12カ月をかけます。

年収500万円で標準報酬月額が410,000円であれば、年間の厚生年金保険料として支払うのは450,180円、1月当たり37,515円を支払います。

雇用保険は、年収の0.3%です。

そのため、この場合の年間の保険料は15,000円となります。

1カ月当たり、1,250円を支払います。

税金はどのくらい?

会社員として働いている場合、その給与にかかる税金は毎月給与から天引きされます。

そのため、どのくらい納めているのかをあまり気にしていない人がいるのですが、この機会に税金の額を把握しておきましょう。

会社員が納める税金は、所得税と住民税です。

どちらも給与収入から給与所得控除を差し引いた給与所得から、さらに基礎控除や生命保険料控除、厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料などを差し引いた課税所得を基礎として計算します。

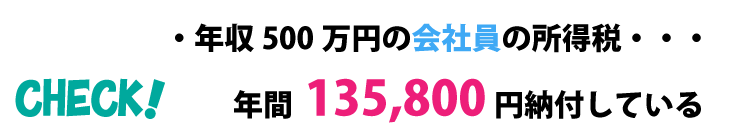

年収500万円の場合、給与所得控除は1,440,000円で、すべての納税者につき、所得税の基礎控除は480,000円なので、上記の健康保険料などを差し引いた課税所得は2,333,000円です。

この場合、所得税の税率は10%となり、97,500円の控除もあります。

つまり、所得税は2,333,000円の10%の233,300円から97,500円を差し引いた、135,800円となります。

1月当たり、11,316円を納めていることになります。

住民税の基礎控除は、すべての納税者につき、基礎控除は430,000円です。

そのため課税所得は所得税の場合とは異なり、2,383,000円となります。

住民税は、全国一律で10%ですが、そこに均等割額の5,000円が加わります。

住民税の金額は、2,383,000×10%+5,000円で、合計243,300円となります。

そのため、1カ月当たり、20,275円を納めます。

控除などがあれば、さらに少なくなるでしょう。

まとめ

会社員の場合の社会保険料と税金について、解説しました。

個人事業主と比較して、会社員の場合は健康保険料が会社と折半になる分、安くなります。

ただし、厚生年金は国民年金より給付される金額が大きい代わりに保険料が高いため、

会社と折半していても高額になっています。

会社員と個人事業主では、金額にかなり差があるので混同しないよう注意しましょう。

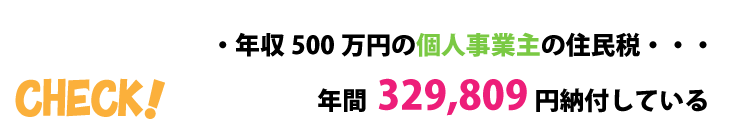

年収500万円の個人事業主が支払う社会保険料と税金

個人事業主になると、社会保険料や税金などを自分で支払うことになります。

しかし、それがどのくらいの金額になるのか、想像できないという人もいるでしょう。

社会保険料や税金は、年収によって金額が変わります。

ここでは、年収500万円の人を例にとって、どのくらいになるのかを解説します。

社会保険料はどのくらい?

まず、社会保険料がいくらになるのかを計算してみましょう。

社会保険料には、医療保険と介護保険、年金保険などが含まれます。

まず、医療保険について考えましょう。

医療保険の中でも代表的なものが、国民健康保険です。

会社員が退職した場合、国民健康保険に切り替えることが多いのですが、その際は退職の翌日から14日以内に手続きをするよう定められています。

国民健康保険は、市区町村それぞれで計算方法や料率が異なります。

保険料には、医療分として国保の基礎財源となる分と、後期高齢者医療支援制度を支援する支援分とが含まれます。

東京都千代田区であれば、国民健康保険のうち医療分は加入者の所得金額を基本としてその7.3%、そして加入者1人につき均等割額として37,800円が加算されます。

支援分は、所得の1.98%と均等割額11,500円です。

所得は、青色申告をした場合は青色申告控除が引かれ、そこからさらに基礎控除が引かれます。

青色申告控除は650,000円、基礎控除は430,000円なので、年収500万円から控除を引いた所得は3,920,000円です。

保険料のうち医療分は7.3%なので、286,160円となります。

それに均等割が、1人であれば37,800円加わります。

合計は、323,960円です。

支援分は、所得の1.98%で77,616円となります。

均等割額は、加入者1人であれば11,500円です。

支援分の合計は、89,116円です。

医療分と支援分を合計したのが、国民健康保険の1年分の保険料です。

1年間で413,076円、1カ月ごとの保険料は34,423円となります。

また、医療分は650,000円、支援分は200,000円が上限となっています。

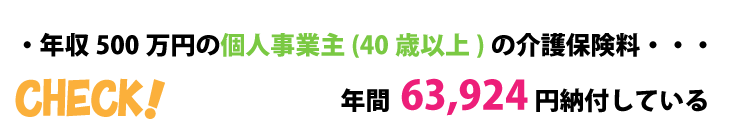

介護分保険は、40歳以上の場合に限り発生します。

こちらも所得を基準として、その1.22%が保険料になります。

また、均等割は加入者1人あたり16,100円です。

介護保険分は、所得の1.22%で47,824円となります。

均等割が16,100円であれば、合計は63,924円です。

ちなみに、上限額は170,000円です。

介護保険料も合計すると、全部で年間477,000円の保険料を支払うことになります。

国民年金保険料については、第一号被保険者であれば年収に関わらず1カ月16,590円となっています。

なお、1年分を前納した場合は本来199,080円になるところを194,910円と、4,170円割り引かれます。

税金はどのくらい?

個人事業主が納める主な税金は、所得税と住民税です。

それぞれ、年収から控除を差し引いた所得を基準として計算します。

年収500万円の場合の所得税は、どのくらいになるのでしょうか?

所得税は、所得から基礎控除、配偶者控除、扶養控除、国民年金保険料、国民健康保険料などを差し引いた分が課税所得となります。

上記の計算でいえば、課税所得は3,198,090円となります。

課税所得が330万円以下なので、所得税率は10%です。

また、控除額は97,500円となります。

そのため、最終的な所得税は、222,309円です。

住民税も、所得税と同じく課税所得から計算されます。

住民税は全国一律で、10%となっています。

また、均等割が5,000円加算されます。

しかし、ここで注意したいのが、所得税とは基礎控除の金額が異なるという点です。

所得税では480,000円だったのですが、住民税の場合は430,000円となっています。

そのため、課税所得も50,000円高くなり、3,248,090円となるのです。

そこから所得税を計算すると、3,248,090×10%+5,000円となるので、計算結果は329,809円となります。

住民税には控除がないので、これが最終的な税額です。

まとめ

個人事業主の場合、健康保険料を会社と折半する会社員とは違い、全額を自分で支払うことになるので高額に思えるかもしれません。

年金保険料も同じなのですが、そもそも国民年金の保険料は厚生年金よりも安いので、実際には会社員よりも負担は少ないでしょう。

ただ、その分給付額も少ないので、場合によっては国民年金基金などにも加入する必要があるかもしれません。

必要なら、そういった点も考慮しておきましょう。

一般社団法人全日本ビジネスマーケティング協会

〒 104-0061

東京都中央区銀座一丁目22番11号

銀座大竹ビジデンス2階